Eine Stiftung errichten, um Gutes zu tun: Am Anfang steht eine Vision. Wer darüber nachdenkt, sein Vermögen in eine eigene Stiftung zu geben, braucht es vor allem eine gute Idee und den unbedingten Willen etwas Gutes tun zu wollen. Eine Stiftung ist ein großes Ding. Es ist eine Entscheidung von großer Tragweite, die Werte und Überzeugungen über Generationen hinweg trägt. Sie muss so angelegt werden, dass sie auch in der Zukunft Bestand hat und aus eigener Kraft lebensfähig ist und bleibt.

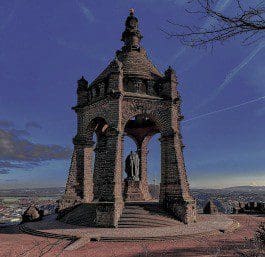

Die Stiftungsaufsicht liegt bei den Bezirksregierungen – wie hier in Münster – Foto BLB NRW Münster/Christian Richters

Stellen wir uns dazu ein kinderloses Unternehmerpaar vor. Es hat ein Vermögen angehäuft, von dem beide gut leben können – mit einem eigenen Haus, laufenden Bezügen und einer exzellenten Krankenversicherung, die alle Eventualitäten gut absichern. Das Vermögen ist größer als die Beiden jemals ausgeben oder benötigen werden. Sie überlegen, wie ihr Erfolg eine Bedeutung über das eigene Leben hinaus haben kann – sie wollen etwas schaffen, das langfristig Werte wie Bildung oder soziale Gerechtigkeit fördert.

In NRW gibt es knapp 5.000 Stiftungen, wie aus den jüngsten Daten für Nordrhein-Westfalen hervorgeht. Dies macht das Bundesland zu einer der Regionen mit den meisten Stiftungen in Deutschland. Diese Organisationen engagieren sich in Bereichen wie Bildung, Kultur und Gesundheit; der überwiegende Teil verfolgt gemeinnützige Ziele.

Die Gründung einer Stiftung ist selten eine spontane Entscheidung, sondern das Ergebnis eines längeren Prozesses. Immerhin besteht auch die Möglichkeit sich durch eine Zustiftung einer bereits etablierten Stiftung anzuschließen oder das vorhandene Geld an viele Organisationen zu spenden. Besonders in Fällen, in denen keine direkten Erben existieren, erscheint die Idee einer Stiftung attraktiv – als Mittel, um ein Vermächtnis zu schaffen, das Gutes tut und langfristig Wirkung zeigt.

Bevor es losgeht ist es ratsam, sich mit Stiftungsberatern und Steuerexperten zusammenzusetzen, um die passende Struktur zu finden und steuerliche Vorteile optimal zu nutzen. Manche entscheiden sich dafür, die Stiftung zu Lebzeiten zu gründen, um deren Aufbau und Entwicklung aktiv mitzugestalten. Andere wiederum bevorzugen eine testamentarische Stiftung, die erst nach dem Tod errichtet wird. Beide Varianten haben ihre Vorteile: Eine Stiftung zu Lebzeiten ermöglicht es, Projekte mit anzustoßen und die Ausrichtung aktiv mitzugestalten, während eine testamentarische Stiftung als langfristiges Vermächtnis dient.

Von der ersten Idee bis zur rechtlichen Anerkennung vergehen in der Regel mehrere Monate. Es empfiehlt sich, ausreichend Zeit – meist mehrere Monate – für Planung und Abstimmung mit Fachleuten einzuplanen. Die Dauer des Prozesses bis die Stiftung ins Leben gerufen ist, beträgt im günstigsten Fall zwischen sechs und zwölf Monaten.

Eine Stiftung gleicht dem Bau eines Hauses. Zuerst wird das Fundament gelegt: die Festlegung und Formulierung des Stiftungszweckes. Dieser Zweck definiert, welchen Beitrag die Stiftung für das Gemeinwohl leisten soll – sei es im Bereich Kultur, Bildung oder Gesundheit. Der Stiftungszweck muss gemeinnützig sein und den rechtlichen Vorgaben der Abgabenordnung entsprechen. Dafür sollte man einen Rechtsanwalt einschalten, der mögliche Klippen kennt und weiß wie man sie umschifft.

In Zeiten niedriger Zinsen stellt sich die Frage, wie das Stiftungskapital sinnvoll angelegt werden kann, um dauerhaft Erträge zu generieren. Immobilien können laufende Einnahmen durch Vermietungen bringen, und nachhaltige Fonds bieten eine Möglichkeit, das Kapital wachsen zu lassen. Immobilien brauchen aber auch laufende Aufmerksamkeit. Sie müssen verwaltet und letztlich auch erhalten werden. Daher können nicht alle Miteinnahmen beispielsweise für den Stiftungszweck eingesetzt werden.

Die Satzung regelt, wie die Stiftung organisiert ist, wer Entscheidungen trifft und wie das Kapital verwaltet wird. Meist wird ein mehrköpfiger Vorstand berufen, der die Geschicke bestimmt. Zur Absicherung empfiehlt es sich, ein beratendes Kuratorium einzurichten. Denn für jedes Jahr müssen die Abschlüsse und Bilanzen der Stiftungsaufsicht zur Kontrolle vorgelegt werden. Die Satzung bildet den festen Rahmen, der über viele Jahre Bestand hat. Satzungsänderung bedürfen der Zustimmung durch die Stiftungsaufsicht. Wichtig ist es, Regelungen für die Nachfolge festzulegen und alle Eventualitäten zu bedenken. Was passiert mit der Stiftung, wenn sie aus eigenen Mitteln nicht mehr lebensfähig ist?

Eine Stiftung besteht offiziell erst, wenn die Stiftungsbehörde sie anerkannt hat. In Westfalen sind dafür die Bezirksregierungen zuständig, die die Anerkennung aussprechen. Nach der Anerkennung durch die Stiftungsbehörde muss die Gemeinnützigkeit vom Finanzamt bestätigt werden. Das dauert einige Zeit, weil steuerliche Vorteile die Finanzämter immer auch sehr vorsichtig sein lassen.

Angesichts niedriger Zinsen ist es entscheidend, das Stiftungskapital klug zu einzusetzen. Immobilien bieten durch Vermietung stabile Einnahmen, während nachhaltige Wertpapieranlagen langfristig Erträge generieren können. Kooperationen mit anderen gemeinnützigen Organisationen bieten zusätzliche Chancen, Projekte gemeinsam umzusetzen und Synergien zu nutzen.

Die Gründung einer Stiftung ist ein bedeutsamer Schritt. Es handelt sich um eine langfristige Investition – sowohl finanziell als auch ideell. Aktuell rät die Stiftungsaufsicht davon ab, Stiftungen einzurichten, deren Grundstock nicht mindestens zwischen 50.000 und 100.000 Euro beträgt. Ihre Lebensfähigkeit stünde bereits mit Gründung auf wackeligen Füßen. Eine Stiftung zu gründen bedeutet, heute die Grundlagen für ein nachhaltiges Erbe zu legen, das auch in Zukunft Gutes bewirkt. Ein verlockender Gedanke. Jörg Bockow

Speak Your Mind